典型案例一:

打破专业建设与教学诊改“两张皮”现象的探索与实践

——以开云kaiyun官方网站汽车类专业群为例

开云kaiyun官方网站交通工程学院的汽车类专业创办于1996年,有着一定的专业底蕴,也曾获得过一些荣誉,但是发展到后期,特别是骨干院校建设后时期,恰逢职业院校扩招,使得该专业在场地、师资等方面受到了严重的制约,专业建设进入了停滞不前的瓶颈期,急需找到提升专业建设成效的突破口。

2017年,项目组选取了开云kaiyun官方网站汽车类专业作为“四教同心圆”辅助教学诊改法的高职院校试验样本。通过对照个体诊断量表(如表1),逐层诊断分析学校汽车类专业建设过程中的△1、△2、△3,揪出△1(△1=“该教的”–“能教的”)是影响学校汽车类专业发展的最大瓶颈。

表1 “四教同心圆”辅助诊改法之个体诊断量表

1.△1中变量(“能教的”)受限主因分析

(1)人才培养定位与产业发展需求不匹配

开云kaiyun官方网站交通工程学院汽车技术专业群共开设了汽车车身维修技术、汽车检测与维修技术、汽车电子技术、汽车技术服务与营销、汽车制造与装配、新能源汽车技术共6个汽车类专业,人才培养的重点是面向汽车“后市场”。学生实习、就业的岗位主要在汽车4S店、汽车维修、售后服务等相关企业,而在汽车生产制造类企业,即“前市场”就业的学生数量较少。

汽车制造业作为自治区支柱产业,在广西区域经济发展中具有举足轻重的作用。近5年来,全区累计汽车产量达到1064万辆,已成为全国重要的汽车生产基地之一,包括新能源汽车在内的汽车产业链逐渐形成和完善。随着行业加快发展和转型升级,汽车制造业对专业人才的需求量越来越大,技术要求也越来越高。

由此可见,通过对照“四教同心圆”式诊改法之诊断量表能明显分析出:学校汽车专业群人才培养定位与振兴制造强国背景下汽车产业结构发展不能很好适应,专业设置及人才培养定位亟需调整。

(2)专业教师对接汽车制造业的技能水平不高

学校汽车专业群专兼职教师共32人,其中具有汽车制造业从业经验的教师仅有2名,其他教师几乎没有到汽车制造厂接受系统培训或脱产实践的经历,对汽车智能制造与装配技术的掌握非常有限,无法支撑汽车制造企业提出的“该教的”需求。

(3)校内实训条件艰苦,且无法对接汽车制造业

影响实训实习条件的主要因素有实训场地和实训设备。实训场地方面:学校汽车类专业共6个;在校生人数a≈1500人;校内实训场地面积约1350m2;工位数46个,其中标准化工位数b=17个,台架工位数c=29个;以保证教学质量为前提,标准化工位的极限容量为d=10人,台架工位的极限容量为e=5人,得出实训场地最大总容量为f=db+ec=315人;最终分析得出:f<<a,校内实训场地条件无法满足正常教学需求。加之,学校汽车类专业原人才培养模式为“2.5+0.5”,即“2.5学年校内学习+0.5学年企业顶岗实习”,企业介入时间过晚,无法有效利用校外实训基地缓解学校汽车类专业实训条件艰苦的局面,只能根据“资源导向”的思路进行教学安排,无法遵循职业教育规律,教学效果难以保证。同时在实训设备的配备上,专业群几乎没有对接汽车智能制造业的相关实训设备,难以达成专业人才技能培养目标。

综上,如何快速解决学校汽车类专业中人才培养定位、师资技能水平、实训教学条件等改革实施过程中的痛点与堵点,提出适合专业发展的人才培养新模式,推进产教融合深度发展,成为项目组下一步探索与实践的目标。

2.开展特色化建设,快速缩小△1

(1)结合学校“机”“电”办学特色调整专业(群)定位

自治区内汽车产业人才需求链侧重于“前市场”(汽车制造业),因此将汽车类专业办学定位由“后市场”(汽车服务业)适当前移至“前市场”是必要的。但是,基于教育经济学原理,专业(群)的办学定位不能盲目跟从产业结构调整,应充分整合利用学校的优质资源,用最低的办学成本实现专业定位调整的快速有效落地。

开云kaiyun官方网站的“机”与“电”类专业具有深厚的办学底蕴,在焊接、机械加工以及智能制造等专业领域拥有强大的师资、实训场地等办学资源。基于教育经济学理论,汽车技术专业群可便捷的利用这些办学资源,以最经济的办学成本,迅速调整办学定位,与“汽车制造”衔接,提升专业建设质量。因此,专业定位调整方案为充分依托学校“机”、“电”雄厚的办学实力,将专业(群)办学定位前移,实现与兄弟院校同类专业(群)的“错位发展”。

图1 汽车类专业群组群逻辑

汽车类专业群根据重心适当前移至汽车“前市场”的方针,根据各专业人才培养定位与彼此之间的逻辑关系,构建了组群逻辑图如图1所示。

汽车前市场两个专业:汽车制造与装配技术专业定位为专业群重点建设专业;汽车电子技术专业将人才培养定位调整至汽车制造设备运行与维护方向。这两个专业主要面向汽车制造企业岗位,打造成彰显学校强大的“机”和“电”办学实力的特色专业。

同时覆盖前后市场两个专业:汽车车身维修技术专业定位为专业群主体专业,分设两个方向,分别是面向制造企业的汽车车身制造和修复方向、面向售后服务企业的汽车车身维修方向;新能源汽车技术专业定位为未来优势专业,包括新能源汽车制造、新能源汽车维修两个方向。

汽车后市场两个专业:汽车检测与维修技术发展成为后市场优势专业;汽车营销与服务作为跨越于汽车制造与汽车售后维修之间的“小众”专业来发展。

图中的阴影部分,即是各专业需要共同建设的课程、师资、实训基地、校企合作、共同职业素养等共享资源,有效支撑专业群“全员、全程思政”、“德技兼修、以德为先”为主线的专业建设与改革。

(2)改革人才培养模式

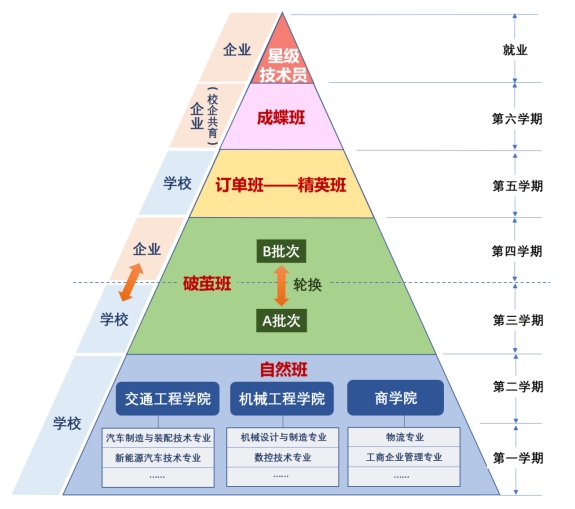

2018年,学校汽车工程系与汽车前市场中的民族标杆企业吉利汽车集团合作,创造性的提出了“旺工淡学,二元四阶”成蝶式人才培养模式(如图2所示)。

图2 “旺工淡学,二元四阶”成蝶式人才培养模式

首先响应教育部“旺工淡学”的要求,通过与吉利汽车集团研讨协商,将企业实质参与专业实践教学的时间提前到第三学期,既有效解决校内实训条件艰苦的痛点,又满足了汽车制造业旺季时企业的用人需求,形成了“旺工淡学”的长效机制。

其次,采用“二元四阶”的校企交互递进式人才培养,使企业技术能手参与到专业人才培养的全过程:指导破茧班在校企间轮换的跟岗实习、指导精英班在校企共建产业学院的生产性实习、指导成蝶班在企业的顶岗实习。短期内快速夯实教师队伍,解决师资专项技能匮乏的问题,同时通过校企人员“互兼互聘、互学互助”,形成师资能力提升的长效机制。

最后,通过校企双方“旺工淡学、二元四阶”的深度合作,从更多维度上扩大了“能教的”的范畴,推进了专业特色化建设的方方面面:企业工作手册成为专业课程活页式教材的开发样板;企业一线的操作实践给信息化教学资源库建设提供了案例素材;校企共建的汽车智能制造产业学院将企业文化氛围引入校园,增强了学生的职业认同感;金字塔形的淘汰制人才培养模式,强化了学生的争先创优意识等。

3.总结成功经验

2020年,经过短短2年的建设,学校汽车类专业群荣获自治区双高专业群,专业教师荣获广西职业院校教学能力大赛一等奖2项,专业学生荣获学生技能大赛国家级三等奖1项,自治区级一等奖2项、二等奖2项、三等奖2项等。

(1)发挥优势,错位经营

抓住时机,分析学校优势,确定联合学校龙头系部——机械工程系、电气工程系,将汽车类专业人才培养定位方向调整为面向汽车前市场(汽车制造业),与其他主要面向汽车后市场(汽车服务业)开设汽车类专业的标杆院校“错位经营”。

(2)打破壁垒,资源共享

打破院系壁垒,分析汽车智能制造产业链中各关键节点,对应整合三大系部(机械系、电气系、汽车系)的相关专业,形成紧密对接产业链的专业链。突破专业界限,整合专业群内教学资源,实现群内资源共享,打造汽车智能制造产业学院。

(3)巧借外力,靶向施策

运用“四教同心圆”辅助诊改法,分析学校汽车类专业建设的重点诊改方向为减小△1,通过借助外力(寻找吉利汽车集团合作)的方式,创新“旺工淡学,二元四阶”成蝶式人才培养模式,精准解决△1中变量——“能教的”受限主因,给职业院校专业特色化建设提供了一份“高职样板”。